第7回東京フィルメックス・レポート

Introduction

11月17日から26日の日程で「第7回東京フィルメックス」が開催された。アジア映画の先端から、日本映画のクラシックまで幅広いパースペクティヴを持って映画を発信する同映画祭は、例年にもまして刺激的なプログラムを展開した。本年のテーマは"映画の未来へ"。東京フィルメックスが切り開こうとするものへの期待とともに、上映されたアジア最新の作品たちをリポートする。

オープニング作品

映画祭の幕開けを飾るにふさわしく、昨年より東京国際フォーラムに場所を移して開催されるようになったオープニング作品の上映。メイン会場の有楽町朝日ホールの倍近い座席数があるとはいえ、話題作のチケット入手はなかなか難しく、当日券を求める人々の長い列ができる。幸運にもチケットを手にした人々は、さらにゲートの前で開場を待つという困難を進んで引き受ける。その場の晴れやかな期待感と興奮の高まりの先に待っているのはもちろん、今年のオープニング作品、ジャ・ジャンクーの最新作『三峡好人』だ。

『三峡好人』は、奉節という街が解体していく光景に小さな家族の解体を重ね合わせてみせる。そこから浮かび上がってくるのは、街を訪れた主人公が音信不通となった配偶者の消息を求めて時間を費やすという、ほんの些細な物語だ。街であれ家族であれ、共同体が崩壊に向かって突き進んでいるとき、ジャ・ジャンクーはその光景を感傷にしめらせることなどは一切せず、むしろ、生気あふれる瑞々しい色彩によってそれを描き出す。建物の解体作業が巻き起こす土埃と騒音は、途方もなく充実した"ノイズ"として映画に活気づいているし、役者たちの身体中から噴き出す汗がそれに呼応した輝きを放つ。"Still Life"という英題を持つこの映画にあっては、静かに動きを止めようとしているものでさえも、尽きせぬ生命感にあふれているかのようにみえるのだ。

上映後のティーチインに現れた監督によれば、この映画の空間設計にあたっては山水画に描かれた山々のイメージをベースにしたという。映画の中にも、“元"紙幣に描かれた渓谷の画と三峡の実風景を見比べてみるというエピソードがあったが、街全体が水没した後に現出する風景が、誰もが知っている山水画と同じものにほかならないという皮肉がここにある(さらにいえば、「イメージの増幅と伝播」というジャ・ジャンクーの作家的主題がここにある)。ジャ・ジャンクーはそれに少しもひるむことなく、後戻りできない歴史に向けてカメラを廻し続けた。『三峡好人』は郷愁のうちにとどまるのではなく、リアリズムに躍動する傑作である。

東京フィルメックス・コンペティション

今年ノミネートされた9作品には、フィルメックスのニューフェイスと常連たちの新作が揃う。アジアの新人監督の紹介にとどまらない層の厚み、独自の選択眼で熱心に通う観客の期待に応えてみせるという余裕が漂うプログラムだ。東京フィルメックスの独自の「カラー」といったものがすでに定着した観がある。

製作された本国でさえ一般公開のめどが立たないような作品までも、積極的にノミネートに加えていくプログラム方針はきわめて果敢なものだが、なかには見る者に訴えかける力に欠けている作品が含まれていることも否定できない。演出の巧拙がすべての評価基準とはなり得ないが、撮影の段取りが散漫で映画の焦点が見失われてしまっているような作品(『ワイルドサイドを歩け』、ハン・ジエ監督)、役者とカメラとの距離がいつまでも曖昧で何ごともうまくフレームに収まっていない作品(『幸福』、小林政広監督)など、見ている方がもどかしくなってしまうものがあった。また、すでにヴェテラン監督の風格あるバフマン・ゴバディによる『半月』は、老人となったクルド人ミュージシャンたちがイラクでコンサートを開催すべく国境越えを試みるという政治性鋭いロードムーヴィーだったが、上映前に壇上に上がった監督本人の口から「この映画の80%はプロデューサーの意見を受け容れた部分だ」とか「どうせイランで上映禁止になるのだったら泣く泣くカットした歌と踊りのシーンを残しておけばよかった」といった言葉がもれた。作品はそんな言い訳を必要としない出来であったのだから、見る前から観客の欲望を萎えさせる言葉は慎むべきだと感じられた。

特集上映 ダニエル・シュミット追悼上映

この夏に急逝してしまったダニエル・シュミット。失ってから改めて、その存在の大きさに気づく、というのはあまりにも通俗的かもしれない。だが、久しく新作を目にしなかった映画作家の寡黙さが、永遠の沈黙になってしまった事実には、痛切な重みを感じないではいられない。たとえば、ダニエル・シュミットが残したもの──夢幻の劇場を想起させる時空間、サミー・フレイやイングリッド・カーフェンらのフィルモグラフィーにおける重要性など──に匹敵する作品をつくる監督がいるだろうか。監督の世代や国籍といった条件を取り払ったとしても、この問いに答えるのは容易ではない。すると、うまく言明することができなかったシュミットの仕事が、この上なく希有なものであったと今になって気づかされる。

シュミットの貴重さはまだまだ語られるべきだろう。追悼上映は年が明けてからもユーロスペースとアテネフランセで開催される予定だ。

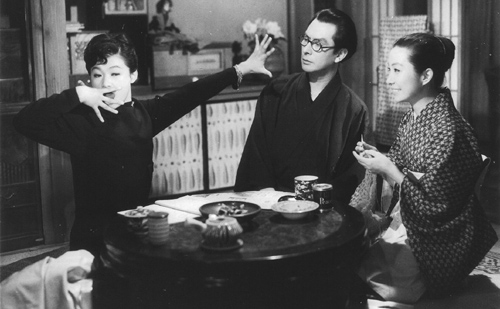

特集上映 岡本喜八監督特集

岡本喜八の作品はビデオソフト化されているものが多く、いまだ名画座などで上映される機会も多いため、この特集自体それほど珍しいものではないと軽視した人も多いかもしれない。しかし、東京フィルメックスという国際映画祭の場で「岡本喜八特集」が開催されたことはたいへん重要であることのように思われる。日本人の私たちからは見慣れた名匠も、世界的な見地からはまったく「新しい」ものと見えることがよくあるからだ。そしていま、既視感にとらわれることなく岡本喜八の作品を見てみると、これがまったく突出した映画以外のなにものでもないように感じられるのだ。

「娯楽」という言葉によって乱暴にくくられていた岡本喜八を、今一度そこから解放して、撮影所崩壊の以前と以後を生きた一作家として再考察すべき時なのだろう。いま鈴木清順がもっとも「撮影所的」な映画を撮っているという奇妙なねじれとともに、生涯現役であった岡本喜八の映画から日本映画史を再検討することも十分可能だろう。

特別招待作品

この部門の大きな目玉はやはり黒沢清の最新作『叫』だ。前作『Loft』(2005)においてはジャンル映画の深い考察からその変異体を導き出すことに成功した黒沢清が、最新作では舞台を東京湾岸に移し役所広司、小西真奈美、オダギリジョーらによるオールスターのホラー映画を完成させた。

クロージング作品

Warning: include(/home/sites/lolipop.jp/users/lolipop.jp-dp52147547/web/menu.php) [function.include]: failed to open stream: Permission denied in /home/users/2/lolipop.jp-dp52147547/web/2006/12/2006-12-16_130029.php on line 115

Warning: include(/home/sites/lolipop.jp/users/lolipop.jp-dp52147547/web/menu.php) [function.include]: failed to open stream: Permission denied in /home/users/2/lolipop.jp-dp52147547/web/2006/12/2006-12-16_130029.php on line 115

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/sites/lolipop.jp/users/lolipop.jp-dp52147547/web/menu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/5.3/lib/php') in /home/users/2/lolipop.jp-dp52147547/web/2006/12/2006-12-16_130029.php on line 115